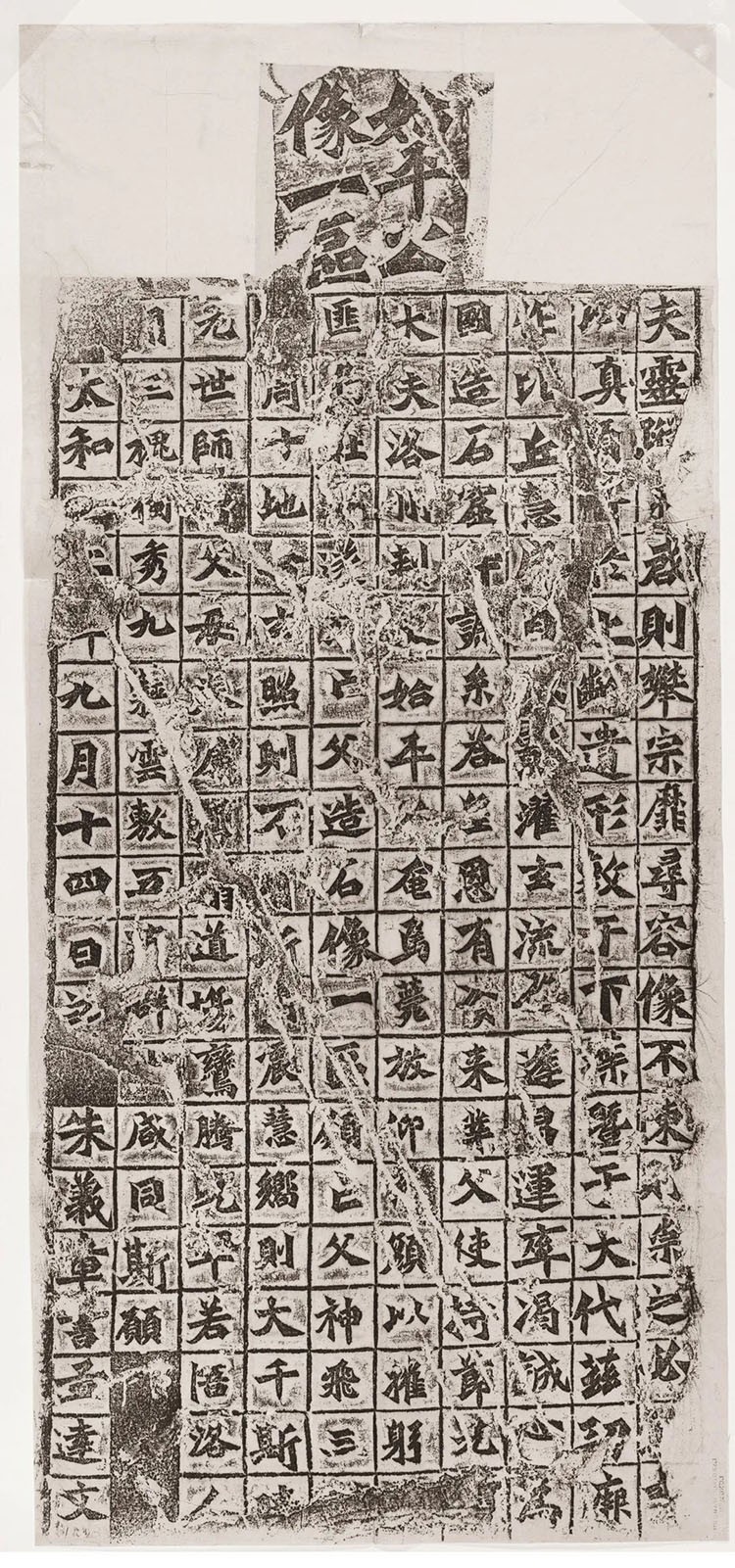

魏碑楷书北魏《始平公造像记》单字放大高清大图

魏碑 始平公造像记《始平公造像记》全称《比丘慧成为亡父洛川刺史始平公造像记》。此记署为孟达文、朱义章书。魏孝文帝(元宏)太和二十二年(公元498年)九月十四日造讫。在河南洛阳龙门山古阳洞北壁。

楷书阳文。十行,行二十字。有方界格。题额楷书六字并阳文凸起,亦有方界格,为北魏石刻中所罕见。虽题有撰文,书丹姓氏,但无传不详。书法具有风骨,雄重遒密,于端谨中出以飘逸。具有龙震虎威之势,为北魏造像记之上品。

碑额

正文

《始平公造像记》

《龙门二十品》是龙门石窟中的二十尊造像的题记拓本,北魏书风的代表作。《始平公造像记》本是附属於佛龛的题记,全称为《比丘慧成为亡父始平公造像题记》,北魏孝文帝太和二十二年(498),刻於河南洛阳龙门古阳洞北壁。题记由孟达撰文,朱义章楷书。此碑与其它诸碑不同之处是全碑用阳刻法,逐字界格,为历代石刻所仅见,在造像记中独树一帜。记文内容寄造像者宗教情怀,兼为往生者求福除灾。清乾隆年间始被黄易(1744——1801)发现,受到书坛重视,列入“龙门二十品”,此碑文方笔斩截,笔画折处重顿方勒,结体扁方紧密,点划厚重饱满,锋芒毕露,显得雄峻非凡,被推为魏碑方笔刚健风格的代表。

康有为称龙门石刻“皆雄峻伟茂,极意发宕,方笔之极规也”。而《始平公造像》又是龙门石刻中的代表作。

释文

夫靈蹤□啟。則攀宗靡尋。容像不陳。則崇之必□。是以真顏□於上齡。遺形敷於下葉。暨於大代。茲功厥作。比丘慧成。自以影濯玄流。邀逢昌運。率渴誠心。為國造石窟寺。诚糸答皇恩。有資來業。父使持節光祿大夫洛州刺史始平公。奄焉薨放。仰慈顏。以摧躬□。匪烏在□。遂為亡父造石像一區。願亡父神飛三智。五周十地。□玄照。則万有斯明。震慧嚮。則大千斯瞭。元世師僧。父母眷屬。鳳翥道場。鸞騰兜率。若悟洛人間。三槐獨秀。九蕀雲敷。五有群生。咸同斯願。太和廿二年九月十四日訖。朱義章書。孟達文。

集评:

清 杨守敬:《始平公》以宽博胜。(《平碑记》)

清 康有为:遍临诸品,终于《始平公》,极意疎荡。骨格成,体形定,得其势雄力厚,一生无靡弱之病。(《广艺舟双楫》)

清 康有为:北碑《杨大眼》、《始平公》、《郑长猷》、《魏灵藏》,气象挥霍,体裁凝重,似《受禅碑》。(《广艺舟双楫》)

清 康有为:太和之后,诸家角出,方重则有《始平公》。(《广艺舟双楫》)

《始平公造像记》完整拓本

“龙门二十品”指选自龙门石窟中北魏时期的二十方造像题记,是魏碑书法的代表。魏碑上承汉隶,下开唐楷,兼有隶楷两体之神韵。

其中十九品在古阳洞,一品在慈香窟。二十品的称呼最早见于清代康有为所著的《广艺舟双楫》和方若所著的《校碑随笔》。内容一般是表达造像者祈福消灾的。。它的书法艺术是在汉隶和晋楷的基础上发展演化,从而形成了端庄大方、刚健质朴、既兼隶书格调,又孕楷书因素的独特风格,是北魏时期书法艺术的精华之作、“魏碑”体的代表。

“龙门二十品”计有:《比丘慧成为亡父始平公造像记》、《长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛撅造像记》、《步轝郎张元祖妻一弗为亡夫造像记》、《北海王元详造像记》、《司马解伯达造像记》、《云阳伯郑长猷为亡父等造像记》、《新城县功曹孙秋生二百人等造像记》、《邑主高树和维那解伯都卅二人等造像记》、《比丘惠感为亡父母造像记》、《广川王祖母太妃侯为亡夫广川王贺兰汗造像记》、《邑主马振拜和维那张子成卅四人为皇帝造像记》、《广川王祖母太妃侯为幼孙造像记》、《比丘法生为孝文皇帝并北海王母子造像记》、《北海王国太妃高为亡孙保造像记》、《比丘道匠为师僧父母造像记》、《辅国将军杨大眼为孝文皇帝造像记》、《陆浑县功曹魏灵藏造像记》、《安定王元燮为亡祖亡考亡妣造像记》、《齐郡王元佑造像记》、《比丘尼慈香、慧政造像记》。

《始平公造像记》本是附属于佛龛的题记,全称为《比丘慧成为亡父始平公造像题记》,北魏孝文帝太和二十二年(498),刻於河南洛阳龙门古阳洞北壁。题记由孟达撰文,朱义章楷书。此碑与其它诸碑不同之处是全碑用阳刻法,逐字界格,为历代石刻所仅见,在造像记中独树一帜。记文内容寄造像者宗教情怀,兼为往生者求福除灾。清乾隆年间始被黄易(1744——1801)发现,受到书坛重视,列入“龙门二十品”,此碑文方笔斩截,笔画折处重顿方勒,结体扁方紧密,点划厚重饱满,锋芒毕露,显得雄峻非凡,被推为魏碑方笔刚健风格的代表。《杨大眼造像记》,刻于北魏景明正始之际(500年-508年)。楷书,刻在洛阳龙门古阳洞。与《始平公造像》、《孙秋生造像》、《魏灵藏造像》并称“龙门四品”。康有为《广艺舟双楫》将其列峻健、丰伟之宗。造像龛位于古阳洞口上方南侧,共六龛,均为圆券形浅龛。分上、中、下三排,每排两龛,其大小不等。圆楣拱内刻卷草葡萄纹,主尊为交脚弥勒(已经残破)。左右二胁侍菩萨侍立。景明二年九月三日(公元501年)完成。《郑长猷造像》, 造像记位于佛龛右侧,高50厘米、宽35厘米,记景明二年郑长为亡父、母皇甫、亡儿士龙以及其妾陈玉女为亡母徐,各造弥勒像。碑文书法有上承汉隶、下启唐楷的重要意义。《孙秋生造像记》,全称《孙秋生刘起祖二百人等造像记》,在洛阳龙门石窟古阳洞南壁。北魏宣武帝(元恪恪)景明三年(502年)五月廿七日造讫。此碑书犀利刚劲,宽博朴厚,较《始平公造像》笔法多变,龙门二十品之一。孟广达文,萧显庆书。楷书十五行,行三十九字。字体方劲峻拔,沉着劲重。笔法凝练自如。《元详造像记》,全称北海王元详为母子平安造弥勒像记造像记高88厘米,宽42厘米,是元详随北魏孝文帝南伐迁都至洛阳的历史实录。《牛橛造像记》,全称《太和十九年十一月长乐王丘穆陵亮夫人尉迟为亡息牛橛造弥勒像记》,龙门二十品之一。高100厘米,宽34厘米,是长乐王丘穆陵亮夫人尉迟氏(后改"尉"姓)为亡去的儿子牛橛所造,过去曾有牛橛龛之称。造像碑座中间雕刻莲花一朵,左右二力士抬手作托举状,形象生动逼真。碑文字体端庄整肃。

《始平公造像记》碑刻原石

《始平公造像记》佛龛全貌

延伸阅读

龙门二十品略论

龙门石窟是著名的世界文化遗产,位于洛阳城南13公里处,与敦煌莫高窟、大同云岗石窟并称我国的三大艺术宝库。龙门石窟开凿于北魏孝文帝迁都洛阳(494年)前后,历经东魏、西魏、北齐、北朝、唐等朝代,其中以北魏和唐代营造的时间较长、规模大、雕刻多、艺术价值高。

龙门以石刻艺术见长,据统计龙门东西两山现存佛龛2100多个,佛塔40余座,碑刻题记3000余方,佛像10万余尊。北魏的古阳洞、宾阳洞、莲花洞,唐代的潜溪寺、万佛洞、看经寺、奉先寺更是龙门石窟艺术的精华所在。其群像雕造,气势雄伟,雕琢精细,神形兼备,表现了古代艺术大师的高超技艺和才华。古阳洞和慈香窑中的龙门二十品则是中国书法艺术史上的奇葩。

龙门二十品中的十九品镌刻于古阳洞中,古阳洞是龙门石窟中体现北魏风格的一个典型洞窟。古阳洞内正壁主尊释迦牟尼佛,结跏跃坐于方形台座之上,面颊清秀,披褒衣博带式袈裟,双手施禅定印,身后雕刻舟形背光和圆形光头,两侧各侍立一尊装饰华丽的菩萨。洞内南北两壁鳞次栉比众多的龛像之中,有8个排列整齐的较大型尖拱楣龛。龛内都是作禅定印的释迎牟尼佛像,龛楣及佛像的背光、项光构图精巧,内容丰富,以简练的手法,雕刻出极富变化的装饰纹样。从这些龛的规模、有序的排列和造像题记的内容,可以判断这些造像的施主都是随孝文帝迁都洛阳的皇室、贵族、功臣。造像题记的内容多是称颂孝文帝的功德。

古阳洞的窟顶,大、小龛密布,窟内多为交脚弥勒菩萨,龛外多有造像题记,内容比较丰富,一般都是为祈福禳灾而发愿。而作为思想内容,则包含丰富的历史文化资料,是研究北魏统治阶级如何祟尚佛教巩固其统治的实物资料,又使我们看到佛教在当时社会中的广泛影响。龙门石窟造像题记,至今保留3000余方,这在中国众多石窟群中是非常罕见的。因为龙门石窟的造像题记多,龙门石窟又被称为“古碑林”。在龙门石窟的题记中北魏时期的占半数以上,而且多集中在古阳洞中。北魏造像题记的精品——龙门二十品就大都出自古阳洞。

龙门二十品是魏碑书法的代表,是北魏龙门石窟造像题记20种的统称。魏碑书法艺术曾被明珠暗抛,很长时间以来未引起人们的重视。清中叶后,提倡北魏书法,有人在北魏造像题记中选取具有代表性的“始平公”、“杨大眼”、“魏灵藏”及“孙秋生”等20种,称为“龙门二十品”,拓本传布,盛行于时。其书法方峻雄强,颇多变化,可见北魏书法风格之一斑。由于这些作品是北魏书法艺术的精华,魏碑书体的代表,故为世人所重视。

龙门二十品分别是20个窟龛的造像记,按年代依次为:《新城县功曹孙秋生刘起祖二百人等造像记》,太和十七年至景明三年;《长乐王丘穆亮夫人尉迟造弥勒像》,太和十九年十一月;《步辇郎妻一弗为亡夫造像记》,大和二十年;《比丘惠成为亡父始平公造石像记》,太和口二年九月十四日;《北海王元详造弥勒像记》,太和二十二年九月二十三日;《游激校尉司马谢伯达造弥勒像记》,太和二十三年;《陆浑县功曹魏灵藏薛法绍等造释迎像记》,太和末至正始末年;《邑主仇池杨大眼造石像记》,太和来至正始末年;《比丘道匠造像六区记》,太和末至正始末年;拍b海王太姬高氏造像记》,太和末至正始末年;《云阳伯郑长以为亡父造弥勒像记》,景明二年;《邑主高树等三十二人造石像记》,景明三年五月三十日;《比丘惠感为亡父母造弥勒像记》,景明三年五月三十日;《广川王祖母太妃侯为亡夫造弥勒像记》,景明三年八月十八日;《邑主马振拜等三十四人造石像记》,景明四年八月五日;《广川王祖母太妃侯为幼孙造弥勒像记》,景明四年十月七日;《比丘法生为孝文帝并北海王母子造像记》,景明四年十二月一日;《安定王元燮为亡祖亡考妣造释迎像记》,正始四年;《齐郡王元祐造像记》,熙平二年;《比丘尼慈香慧政造像记》,神龟二年”。

龙门二十品所属的龛像大多是北魏造像艺术的精品。室内的造像主要有释迦牟尼的禅定像和说法像,数量更多的是弥勒佛的交脚像。交脚弥勒的流行是北魏佛教艺术的显著特点之一,反映当时人们的心态和对佛教信仰的祟拜,即通过造像对来世寄托了强烈的渴望。在二十品诸龛中,不论佛、弥勒、胁侍菩萨和飞天,以及秀骨清像的造型和古朴的文字均代表着北魏龙门艺术的精华。

龙门二十品在中国书法史上具有崇高的地位,是中国书法艺术演进中非常重要的一个阶段。从龙门二十品的推出到备受推祟,实际上体现了中国书法史的一种革命,体现了中国书法的创新,其本身就具有重要的意义。

19世纪中叶中国书坛出现了变革的先兆,其背景体现在两个方面:其一是清朝前期的皇帝特别喜欢赵孟頫、董其昌的规整柔弱的书体,提倡印制这类书体的字帖供士子摹习。因皇帝的首肯,这就使书坛形成了追求雅、甜、单调、僵化的局面。其二是古代金石书法遗存被发现、发掘出来。一些爱好书法的文人学者对这些醇古朴茂的古代文字进行摹写,在摹写过程中,就若有所悟地变化其形态、体势,以显示自己的审美情趣和创造能力。在这种风气的影响之下,在原先流行于世的楷、行、草之外,又兴起了一种带有金石意味的碑体书法,使整个书坛开始出现标新立异的新鲜气息,并为时人所重。

这股书坛的变革之风,到]9世纪末叶由中国近代史上著名的维新运动领袖康有为发轫。康有为大力提倡学习北碑,此论震撼书坛,使书法的变革出现强劲的势头。康有为在北京鼓动政治改革期间,购买了许多碑帖,进行仔细的研究,于1899年写成了一部6万余字的书法论著——《广艺舟双楫》,以求振兴当时书坛委靡不振的局面。在《广艺舟双楫》中康有为提出了尊碑抑帖的观点,将碑学的地位推向极致,使历经1000余年的帖学受到了很大的冲击。

以龙门二十品为代表的洛阳魏碑,前承汉、晋,后启隋、唐,在中国书法艺术史上成为重要的发展阶段之一,形成了具有鲜明时代特色和艺术风韵的独特的书法艺术表现形式。它“沾灌后林,启发来者,初唐欧阳询、虞世南等书法名家的作品,曾与此有明显的承继关系。清代的包世臣、赵于谦、张裕钊、沈曾植、邓世如、吴昌硕等服膺魏碑,他们共同把学习魏碑椎上了一个时代高峰。在康有为等人变革思想的影响下,“众多治书者敢丁向君王倡导,学府支持的帖学也举起反叛大旗,将过去视为不登大雅之堂的魏碑带进了书斋,学而习之,挂上了高堂,炫而耀之。有人形容当时的盛况是‘二尺之童,十室之社,莫不口北碑,写魏体’”。

应该说,以洛阳龙门二十品为代表的魏碑的兴盛,是政治维新思想在书法领域的反映,正如康有为所认为的那样,当时的书法与政治一样,都必须改革,物极必反,这是天理。在改革浪潮的影响下,青铜铭文、甲骨文以及竹木简上的古老文字和魏碑一样受到重视,并被用做学习和创新的样本。这样一来,它们与魏碑结合在一起,就成了广泛的碑学。康有为和他同时代的书家走的都是碑帖互补、碑帖并用的变革之路。他本人醉心于北碑,将北碑的特质与他早年学习店宋欧阳询、苏轼、黄庭坚等人的字帖揉到一起,自立门户,写出一种“康体”行书,其特点是结体紧密,奇险多力,平中求奇,巧中带拙,体现出挥厚天成的特征。 (董延寿)

始平公造像,全称《比丘慧成为亡父洛川刺史始平公造像记》。北魏太和二十年(498)刻于河南洛阳龙门山古阳洞,是著名的魏碑代表作《龙门二十品》之一。

始平公造像记全文为阳文,十行,行二十字,字间有方格为栏,并有明确的撰文者孟达和书写者朱义章,其书法笔画雄强,结构茂密,气势开张。极富特色。

始平公造像记及其它龙门诸品,是清代乾隆年间著名金石家黄易(小松)访碑时发现的。故传世拓本以乾隆拓本为最旧拓本。

历来人们都对始平公造像的书法给了极高的评价,康有为在《广艺舟双楫》中评说“龙门造像自为一体,意象相近,皆雄俊伟茂,极意发宕,方笔之极轨也。”这个评价,集中体现在始平公造像上。当代书坛巨擘启功先生在《论书绝句》中咏道“龙门造像字势雄,就中龙属始平公。学书别有观碑法,透过刀锋看笔锋。”自加小注云:“龙门造像题记数百种,拔其尤考,必以始平公为最”。“始平公记,论者每诧其为阳刻,以书论,固不以阴阳刻为上下床之分焉。可贵处,在字势疏密,点画欹正,乃至接搭关节,俱不失其序”。

据《校碑随笔》、《善本碑帖录》记载,乾隆拓本的特点是,全记底子未经剷剔,拓本有类似于麻点的样子,第六行,“匪鸟”之“鸟”字下为三点,后又挖作四点,继又陆续损坏,近拓已不见点。